3. Das, was wir mit anderen gemeinsam haben

Ich habe Gestaltpädagogik als eine spezifische Weise beschrieben, als eine besondere Kunst, Gruppen auf intelligente gestalthafte Weise zu motivieren, zu begleiten und zu steuern. Aber das ist nur die halbe Wahrheit!

Denn auch zum gestaltpädagogischen System gehört nicht nur das Systemspezifische, mit dem wir uns von anderen abgrenzen. Dazu gehören auch die Schnittmengen, die wir mit anderen gemeinsam haben, mit denen wir uns einbinden in den allgemeinen pädagogischen Kontext. Denn das Spezifische und die Schnittmengen zusammen bilden erst ein soziales System.

Dabei sind Abwehr und Abgrenzung zu unterscheiden. Abwehr verschließt sich, drängt das Andere weg, was auch bei Weiterbildungen geschehen kann. Man wird schmalspurig und lehrt nur sein eigenes Konzept, schafft eine eigene Sprache und eigene Plausibilitäten und schwört andere darauf ein. Andere Konzepte interessieren nicht, werden nicht zugeordnet und nicht verstanden, oft abgewertet. So kann sich schließlich auch eine Gestaltsekte bilden. Das aber ist Abwehr; sie bunkert sich ein. Abgrenzung ist offen, schaut über die Konzeptgrenzen hinaus nach dem konzeptübergreifenden Gemeinsamen. Abwehr verarmt. Abgrenzung bereichert, weil sie integriert, was ohne Verlust der eigenen Identität integrierbar ist. Darum fragen wir nach dem Gemeinsamen im pädagogischen Feld. Jeder bringt sein eigenes Wissen, seine Lebens- und Berufserfahrung ein und wir schauen, was und wie dies integrierbar ist. Denn wenn wir das Vielerlei nur addieren, ergibt dies ein Konglomerat mit vielen Widersprüchen und Brüchen und mit hoher Zerfallswahrscheinlichkeit. In einem stimmigen System als einem „Zusammenhang sinnhaft aufeinander bezogener Handlungen“ muss alles, was geschieht, aufeinander bezogen, einander zugeordnet sein. Der Gestaltansatz als unser Spezifikum ist der Magnet, nach dem sich die Schnittmengen ausrichten.

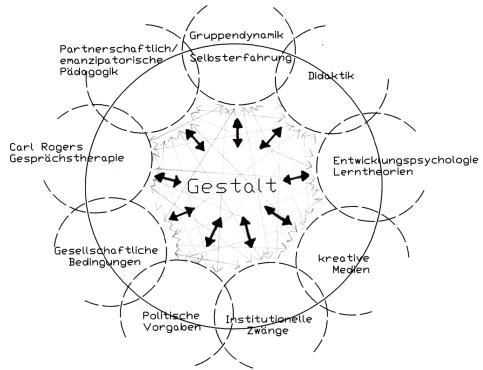

Das, was wir gemeinsam und persönlich in diesen Integrationsprozess einzubringen haben, zeigt die folgende Schemagrafik:

Im Einzelnen:

3.1 Die partnerschaftlich / emanzipatorische Pädagogik

Als Kind allerdings hatte ich in der Hitlerzeit eine autoritäre Pädagogik von Befehl und Gehorsam erlebt, eine Gelobt-sei-was-hart-macht-Pädagogik, vor allem bei der Hitlerjugend. Deshalb hat mich später die Pädagogik des 18. und 19. Jahrhunderts und die neuere Reformpädagogik besonders fasziniert: Der Lernprozess wird eingebunden in die christlich/abendländische Geschichte und ihre Philosophie. Lehrende und Lernende sind in einem behutsamen Umgang partnerschaftlich verbunden. Dialogisches Suchen nimmt auch die Weisheit der Kinder ernst. Dies alles im Rahmen der Utopie vom ganzheitlichem Leben und Lernen, die - nach Pestalozzi - Kopf, Herz und Hand integriert.

Als ich ab 1971 evangelische Pfarrer pädagogisch weiterbildete, haben mir wohl alle zugestimmt. Ein solch antiautoritäres partnerschaftliches Lehren wollten sie auch. Aber viele wussten nicht, wie sie diese hehren Theorien in ihre Praxis umsetzen konnten. Das haben wir dann eingeübt, zunehmend mit dem gestaltpädagogischen Konzept.

3.2 Carl Rogers Gesprächstherapie

In jenen Jahren wurde mir Carl Rogers wichtig. Im traditionellen Selbstverständnis hatten Lehrer und Pfarrer Inhalte zu vermitteln, hatten etwas zu sagen. Oft war die Sorge, dass zu wenig ankommt. Deshalb muss man mehr und eindrücklicher reden. Man kann in Mitteilungszwänge geraten und wird zum Vielredner, zum pädagogischen oder theologischen Maschinengewehr. Wenn dies sich einschießt, dann kann man nicht mehr nachdenken und antworten, dann kann man nur in Deckung gehen. Das Ergebnis: „Hättet ihr uns nicht so viel erklärt, dann hätten wir vielleicht mehr verstanden.“

Rogers mahnt uns, zunächst nicht den Lernstoff ernst zu nehmen, sondern die Menschen, ihre Betroffenheiten, Sorgen, Wünsche. Das heißt: zunächst nicht reden, sondern gründlich zuhören. Das war eine Befreiung und eine Wohltat. Der Unterricht entspannte sich, das Klima wurde freundlicher. Ich war fasziniert, weil ich hier vieles aus der partnerschaftlichen Pädagogik wiederfand, von Rogers konkretisiert und dadurch praktizierbar gemacht.

3.3 Didaktik als Lehre vom guten Unterricht

Ein freundliches akzeptierendes Gruppenklima ist in der Gestaltpädagogik wohl eher üblich. Aber das alleine reicht nicht aus. Soll Motivation entstehen und erhalten bleiben, so müssen auch Inhalte überkommen, in jeder Lehreinheit mindestens eine neue Erkenntnis, ein Stück Klärung, ein neuer lohnender Gedanke. Die didaktische Effizienzfrage heißt darum nicht: Was haben wir durchgenommen? Sie heißt: Was haben wir gelernt? So gehört zu den Schnittmengen auch die Überlegung, was und wie in dieser Stunde gelernt werden soll. Und es gehört viel handwerkliche Mühe dazu, dies zu realisieren. Wohl immer noch wird Lernzeit verschwendet durch schlechte Vorbereitung, schlampigen Unterrichtsaufbau und diffuse Lernziele.

3.4 Entwicklungspsychologie, Pädagogische Psychologie, Lerntheorien

Ich habe viel Zeit und Kraft gebraucht, Psychoanalyse zu verstehen und mich von ihr abzugrenzen. Mir hat das viel gebracht, ist aber für die Jüngeren wohl nicht mehr so im Blickfeld. Die moderne Entwicklungspsychologie, etwa die Bindungsforschung, und vieles aus der Pädagogischen Psychologie, besonders die Lerntheorien, aber gehören für die Gestaltpädagogik zu den wichtigsten Schnittmengen.

3.5 Kreative Medien

Als wir in den 70er Jahren kreative Medien einsetzten, war dies Neuland. Üblich war der Frontalunterricht in der Schule und das Vortrags-Aussprache-Schema bei Erwachsenenseminaren. Heute dagegen haben wir eine reiche Palette. Da gibt es eine Menge an Mühe und kreativen Einfällen, wohl auch guten Erfolg. Ich denke, die Kinder lernen heute mehr als frühere Generationen. Natürlich dürfen die vielen kreativen Medien nicht Selbstzweck sein, sie müssen didaktisch eingebunden werden. Eine Gestaltpädagogik, die sich allein und primär auf sie beschränkt, ist zu wenig.

3.6 Und anderes

Diese Auflistung ist nicht vollständig. Gesellschaftliche und soziale Vorstellungen und Bedingungen, auch institutionelle Zwänge und politische Vorgaben fließen ein und müssen integriert werden.